Navigation nocturne (Nächtige Seefahrt )

Queues de douzaines de mouettes, les vents,

Siffles sourds, fouettent l’air.

Et d’un roulement dur, la mer

S’empare, se brise, récure les récifs glissants.

La pale frappe, la voile crisse.

Les vagues frôlent l’avant et à l’arrière

Retombent, où la colère

Des mouettes insulte sa houaiche lisse.

Soudain raidie, la brise redoublée,

Le vent projette les masses claires plus âprement

Tel un piqueur qui, meute muselée,

La lâche, avide. Pourtant le sanglier puissant

S’immobilise, puis il affronte soudain,

Babines retroussées, et déchire les chiens.

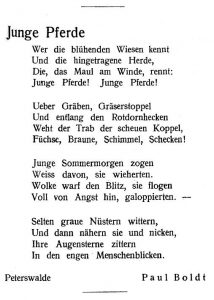

Jeunes chevaux (Junge Pferde)

Qui connaît les prés en fleur

Et connaît le long troupeau

Emporté, chanfreins au vent :

Jeunes chevaux, jeunes chevaux !

Par dessus les fossés, les chaumes

Le long d’épines rouges, les chevaux blancs

Et toute la manade souffle,

Les bais, les pies, les alezans !

Quand les jeunes matins d’été

vont d’un air blanc, ils hennissent.

Le nuage jette l’éclair,

Ils galopent, effrayés.

Parfois leurs naseaux gris

Flairent ; s’approchant ils encensent

Et les étoiles de leurs yeux tremblent

Dans nos regards réduits.

Le matche de boxe (Boxmatch)

Les signes de leur colère et de leur furie

Qui les poussent à l’affrontement,

Augmentent. Ils halètent, maintenant

Dégoulinent (une jeune effarouchéecrie)

Comme des tuaux de blessures fendillés,

Ils piétinent lourdement une flacque de sang

Et s’assènent pour ne pas tomber

Des coups étudiés, délibérément lents.

Mais la populace hurle, et le huées les poussent l’un

Dans l’autre. Comme les ailes d’un moulin

Les bras tournoient. Les coups claquent sourdement.

L’un projette son crâne comme une pogne

Que l’autre happe; les poings cognent.

Son rire saigne, triomphant.

A la terrasse du café Josty (Auf der Terrasse des Café Josty)

Dans un rugissement continu, la place de Potsdam

Transforme en glaciers tous les traits d’avenues :

Avalanches résonnantes de trams,

Véhicules, hommes résidus.

Les humains ruissellent tel des lézards

Véloces, de laborieuses fourmis.

Fronts, mains, regards éblouis

Flottent, taches de lumière, dans une forèt noire.

La nuit, grotte creusée dans la pluie,

Où les chauves-souris battent des ailes blanches

Et de mauves méduses se multiplient,

Flaques d’huile chatoyantes, que les voitures tranchent. –

Nid scintillant le jour, Berlin la nuit nous infeste,

Jailli de la fumée comme le pus d’une peste.

Tilleuls (Linden)

Poudrés de forêts et de réverbères

Entrent les tilleuls et quelques platanes

—Parmi les arbres ce sont des courtisanes —

Avenue des Ėlecteurs, flot de jeunes filles.

Nymphes des forêts avec vos coiffes de feuilles —

L’on doit être le vent pour vous embrasser.

Jolies Dryades, rêvez-vous de fermes bordées

De fleuves et de prés entre les champs de blé?

La flèche d’éclat dans vos cheveux verdis,

Ah ! vous voilà élégantes déjà,

Juives, — que j’ai aimées, ce barbare, moi,

Dans mon sang la tempête et le nord sauvage.

La lune luisait, sans traces elle se perdit,

Maintenant gît là, un oeuf dans son nid de nuages.

Jeunes filles adultes (Erwachsene Mädchen)

Qui depuis Fragonard connaît encore

Ce que veulent dire deux jambes rebondies,

Chair remplissant la robe comme si

La soie en chaque pli accouchait du corps.

Vos hanches poussent du corset telles des fers

Brûlants le tissu des jupes, auxquelles,

Comme les abeilles vers les rayons de miel,

Nos regards rampent à travers les airs.

Ah ! Juveniles soleils ! Lumière de chair !

L’ambition des allegories et des jolies choses

Dans le poème. Cela nous fascine.

De vos draps tièdes, je veux faire pousser des roses,

Et une petite lune d’urine

Qui jaillit de votre sang, astre clair.

Exécution 1913 (Hinrichtung 1913)

Écoute ! – – ils arrivent ! Il hurle l’obscurité.

Aïe ! Il volette comme une chauve-souris

Contre les murs. Vite ! Hors d’ici !

« Je vous en prie … » commence le curé.

Il est assis puis comme un singe glisse

D’entre le curaillon sur son train.

Mais les robustes matons entraînés, non en vain,

Haletants et baignés de sueur, le saisissent.

On l’emmena. Il ne retint l’urine,

Libère ses mains pour protéger son cou.

Il criaille et ne voit que l’homme dans son frac :

Sa langue battait la breloque :Tac tac tac !

Elle cafouillait encore quand d’un coup

Sauvagement la hache mordit la racine.

Les prostituées de la Friedrichstraße (Friedrichstraßendirnen)

Dans les ruelles amarrées en lignes,

Gabares de pêche également gréées,

Palpées par les regards, expertement jaugées,

Elles se laissent flotter comme des cygnes.

Parmi la foule, banc de poissons

Un chauve lorgne, un gardon souffre son rut,

Soudain un goujon s’élance, mû d’émotion subite,

Sur le pont d’une gabare peinte, il frétille à l’hameçon,

Tendu de volupté comme un projectile !

Mais semblables à des ménagères viles

Elles la lui arrachent comme des tripes

Sans états d’âme. Puis pour la nouvelle proie

Se seignent de fripes de soie,

Et descendent alors avec leur grave sourire.

La mort-femme (Frauentod)

La mort m’enlace dans les femmes ardentes.

L’accouplement dissout les cellules violemment.

Je parcours des provinces de sentiments

Joyeux et tombe dans l’épouvante.

La nudité te rend belle, tout visage, catin.

Chair sainte à genoux dans la chevelure.

Je reste au pied de ton autel, tout sourire,

Échappé de la mort au sommet de tes seins.

Mais après l’étreinte, toute chair

Enfin, laisse transparaître les os clairs,

Les muscles luisent sur le squelette, désagrégés.

Je meurs, personne ne m’a parlé. Rien.

Égaré, je laisse les mots sortir de moi, me balbutier,

Et je te sens écumer de sang, de seins.

Café littéraire (Literaturcafé)

Ça gronde, ça roucoule, dans la boutique à paroles :

Il crie « Ego ! », l’écho de la maison ;

L’homme de lettres ou la prétention :

Cet inlassable verbiage du cerveau guignol.

Ça se rassemble, ça raconte toujours.

Y en a-t-il aucun pour crier, ressentir la colère !

Vous aimez mieux dompter ein blagues les discours,

Mais avec des sédatifs vous singez l’enfer.

Nous les poètes (Wir Dichter)

Solitude, comme elle emmure dans l’oeil le moi.

Tu n’es pas vénal et tu te retires.

Va à travers la foule voler des sourires,

Épuise tes baisers sans embarras – :

Un cri te brûle le corps ! Seul, trop.

Il n’y a que notre sang et ses vivats,

Les délices de notre art, cette anima !

Le cœur se meut à l’intérieur du mot.

De nos mutismes nous devons nous départir !

En existant ne pas seulement vieillir.

Encerclés de femmes-visages qui se taisent,

Maintenant et une fois au moins à notre aise

Nos lèvres porteront la couleur du coeur : carmin

Et parleront notre dialecte humain.

Monogamie (Monogamie)

Chair. Elle se meut d’ombres vermeilles

Et s’infiltre en dix gouttes d’orteils.

Laisse-toi regarder par l’œil de mon âme !

Dis quelque chose ! Appelle-moi homme, ma femme.

Les baisers me frappent ! Quelque puissance surnaturelle

Doit bien exister dans les bras qui se rassemblent.

Dans le chaud bivouac des cœurs nous reposons ensemble

Comme des camarades dans cette nuit charnelle.

Quand, sifflant dans mes cheveux, le matin s’amorce,

Tu dors de la bouche aux orteils, tout près.

Nous, mécréants, vénérons seulement le cœur.

Un couple de lions accroissant leurs forces

L’un l’autre. Sous les étoiles est leur demeure.

Nous ne mourrons pas. Cela ne pourra nous arriver jamais

Les baigneuses de Zoppot (Badende Mädchen)

Conçues un jour. De cheveux et d’orteils

Les dos volent, ventres, nuques, genoux.

Et pareilles à de petites mains s’envolent des joues,

Visages-étoiles se dissipent en visages-mains vermeils.

Des femmes neuves se joignent voletantes à la composition,

La lumière disperse de petits plis de seins, de ventres-images.

Un petit bois de muscles scintille sur la plage.

Jeune Zoppot-tresse, de nombrils, de sourcils, de mentons.

Les porte-parole (Die Sprecher)

Toi, homme-bouche avant le dernier râle :

La barque en mains, les doigts fermés sur les rames,

Nous avions vu des poissons dans la mer

Et maintenant des orteils et des mains m’enserrent.

Un muscle-camisole, de moi l’image.

J’ai failli suffoquer de frissons de nerfs.

Un voleur d’espace qui s’effraie de l’univers :

Dans le poisson frit, dans le goût, de la table le visage.

Le moi s’échappera, cerveau par-ci, cerveau

Par-là, de sa prison aux roses d’ouïes.

Les doigts du verbe ne fourmillent plus sur les charmes de la

peau.

Il teste plus âprement le mot, l’homme métis.

Et elles absolvent, les bouches des croyants.

Que sorte ce qui est là : Tant de coeur pour la France.

Ensemble tous hurlent ce qu’ils pensent :

Tant d’hommes abattus combattants !

Adieu, sourires de jeunes filles! (Adieu Mädchenlachen!)

Ils se séparent, ne pourront oublier

Les chemins qu’ils suivent à l’instant.

Toi et moi, deux sourires seulement

Aux visions d’apocalypse mesurées.

Ô si seulelement se trompait ce que sûrement je sens !

L’effroi court dans l’avenir avec courage.

Tu gis là, écrasée de baisers, les cuisses pleines de sang :

Mon cerveau aboie; épousée sous l’éclairage.

Les dents des douleurs dans le cerveau plantées,

Ce qu’il ne torture pas, tue pas, mon sauvage esprit libertin !

Ô ma mère, aieule aux blanches mains,

Ramène-moi où je n’étais pas né !

Le poète (Der Dichter)

Tout le poids du visage comme un musèe

Sur la boîte crânienne, et la douleur pend

Dans de grands yeux sans regard, brisés,

Et dans la bouche tordue par les chants.

Enfin il sourd du sang, le jet obscur,

De passion il devient dément.

Sa bouche grimace de volupté. Sourire

Sauvage, il cache son cri derrière ses dents.

Homme et humain femme (Mann und Menschfrau)

Le parc lèche, verte frondaison,

La maison blanche où nous nous empoignons.

La peur dans tes yeux. Les érables bruns

Frôlent les carreaux, nus indiens.

La tempête a saisi la nuit, négresse,

Cette forme de câlin, t ne la comprendras.

Laisse-moi boire à toi pourque je mûrisse,

Les yeux calcinés, ta nudité les noie.

Je mourrai seul, tu attends un enfant.

Mes muscles bruns, par les jours desséchés,

Tu pourrais les blanchir maintenant.

Tu rends présent l’Eden et l’Orient,

Dans une forêt cérébrale nous flânons nus.

Ange, ton ventre est sombrement barbu.

Avenue du soir (Abendavenue)

La rue de sons irradiée,

Couverte d’odeurs phantasmées,

Et de hanches dans des étuis bleus roi

Que pour séduire, chaque pas moud et broie.

Les filles de joie arrivent, grinçantes, foudres

De volupté, et de jeunes bourgeoises décentes,

Elles et d’autres qui muent déjà, adolescentes.

D’écarlates sourires glissent dans la poudre.

Diable ! Comme les pélicans nous deviendrons,

Gavés des regards de ces fillettes,

Avides de contours et de silhouettes.

Elles passent toutes, seules, un instant

Et, d’entre les dos gras de leurs mamans,

Parfois, silencieuses, jettent un oeil vers nous, les garçons.

Parc en automne (Herbstpark)

La maladie jaune règne. Comme des soûlards impénitents

Les crânes rouges des érables leurs feuilles perdent.

Et les bouleaux flamboient comme d’alertes

Filles des rues sur le champs noir dans les bras des vents.

Et comme les mains d’une femme qui pense

A son époux et à l’intense jouissance

Le soleil blanc refroidissait, mais toi,

Tu dois te souvenir des nuits du sixième mois.

Dans ces nuits colorées, dit-on, il gelait.

Le parc est tout bouleversé. Des deux étangs

La voix des roseaux tachetés tremble,

Quand les vagues quittent la plage en rampant,

Et la pluie menace. En froc, choeur muet,

Les nuages autour des chênes géants tournent ensemble.

Le déluge (Die Sintflut)

De tous les horizons des nuages grandissent

Et de leur cous de pluie le ciel engloutissent.

Des êtres humains sur les plus hauts rochers

Mordent des fronts blancs qui ne peuvent imaginer

Que rampaient les poux, les lacs, de la mer.

La tempête du soir noyait les peupliers.

Ils entendirent les étoiles sur la nuit piétiner

Flairant de l’espace la chaude odeur de la terre.

Puis le soleil flotta sur des eaux étales.

L’eau baissa. Les lacs croupirent.

La terre portait de la mer le tablier pâle.

Blafardes d’envie, les étoiles debout,

Cap à l’est faiblement respirent.

L’une saute vers la terre, trop court.

L’escaladeur de tour (Der Turmsteiger)

Soudain il fut saisi, il le sentit,

C’était la terre, et en haut c’était

Le ciel, les choucats pendaient, les vents levaient

Et lui sifflaient autour, il le sentit.

Il frémit, vit la mer, un navire bercé.

Les flots jaunes allaient, venaient, poussaient.

Des vagues, vagues – vagues travaillaient

Sur son concept encore inachevé.

Une gargouille aboya, vers lui elle bondit.

Il trembla et saisit und fiale

Qui en craquant s’est brisé.

Les blagues d’un diable pétrifié

Assaillaient la cathédrale – cauda finale:

Il chuta, dégringola ! Son cri perçant jaillit.

Dans le monde (In der Welt)

Je laisse mon visage tomber sur les étoiles,

Qui comme frappées en clopinant s’écartent.

Les forêts s’en vont vers la lune, méduses noires,

Dans une mer de bleu, d’où saluent mes regards.

Mon moi s’est enfui. Il fait le voyage interstellaire.

Ce n’est pas moi qui fait luire les vêtements.

Les jours se meurent, vieillards blancs.

Des nerfs sans moi sont pleins d’angoisse et pleurent.

© 2005-11 Eberhard Scheiffele (Traductions des poèmes de Paul Boldt)

Texte mit freundlicher Genehmigung von Eberhard Scheiffele.

Monsieur Scheiffele vous serait reconnaissant de lui envoyer vos suggestions pour ame(accent)liorer les traductions.

Soyez libre d’envoyer un mail à M. Scheiffele. Merci.

(par https://pendzich.com)

Eberhard Scheiffele ist Autor des Dramas

“Ausrufung des Jahres Null”, Iudicium-Verlag, 2005.

Fils d’un propriétaire de domaine, il avait fait des études de philologie à Munich, Marbourg et Berlin. Cédant à la fascination qu’exerçait sur lui la grande ville de Berlin, il interrompit ses études et commença à publier des poèmes – qui connaissaient beaucoup de succès – dans la revuel littéraire et politique Die Aktion. Depuis lors, il mena une vie d’extravagant.

Fils d’un propriétaire de domaine, il avait fait des études de philologie à Munich, Marbourg et Berlin. Cédant à la fascination qu’exerçait sur lui la grande ville de Berlin, il interrompit ses études et commença à publier des poèmes – qui connaissaient beaucoup de succès – dans la revuel littéraire et politique Die Aktion. Depuis lors, il mena une vie d’extravagant. En 1916, il fût démobilisé de l’armée allemande pour «désarroi psychique», bien qu’il n’eût pas été envoyé au front. Deux ans après, il publia son dernier poème. A Fribourg (dans le sud de l’Allemagne), il commença une vie nouvelle conscacrée aux des études de médecine.

En 1916, il fût démobilisé de l’armée allemande pour «désarroi psychique», bien qu’il n’eût pas été envoyé au front. Deux ans après, il publia son dernier poème. A Fribourg (dans le sud de l’Allemagne), il commença une vie nouvelle conscacrée aux des études de médecine.